・概 要

・区 分

・構 造

・働 き

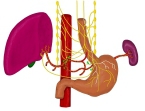

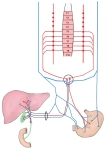

・脈 管 / 神 経 (動脈、静脈、神経、リンパ管)

・関連語句

・イラストを掲載しているサイト

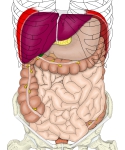

胆嚢の大きさは、内部に蓄積される胆汁の量によって大きく変化します。空腹時には胆汁が胆嚢に蓄えられるため胆嚢は膨らみますが、食事を摂ると、特に脂肪の刺激によりホルモン(コレシストキニン)が分泌され、胆嚢が収縮して胆汁が十二指腸に排出されるため、次第に小さくなる。 因みにコレシストキニン(cholecystokinin)は、小腸の上部(特に十二指腸および空腸の上部)の内分泌細胞である「I細胞」から分泌される。

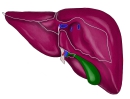

【ChatGPTに聞いてみた】 1. 胆嚢と肝臓の容積の比は 胆嚢:肝臓 ≒ 1 : 25~50 2. 胆嚢壁の厚さは 正常な胆嚢壁の厚さは約1~3㎜ 3. 胆嚢は緑色なのか? 胆嚢そのものの組織の色は緑ではなく、灰白色~薄いピンク系だが、中に蓄えられている「胆汁(たんじゅう)」が緑色~黄褐色をしているため緑色に見えることがよくある。

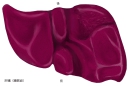

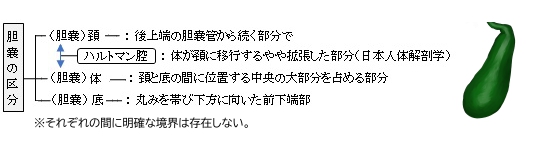

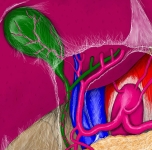

このサイトでは胆嚢管は胆管の一部とし、胆嚢を以下のように(胆嚢)頚、(胆嚢)体、(胆嚢)底の3部構成としている。 ただ、「日本人体解剖学」や「船戸和也のHP」では胆嚢管は胆嚢の一部と捉えている。(ちなみにChatGPTに尋ねてみると胆嚢管は胆管の一部としている) 修正が必要な場合は適宜行っていきたい。 下にそれぞれの部位の解説を簡単に記したが、部位ごとに明確な境界が存在するわけではない。

胆嚢壁を組織学的に見ていくと3層構造(粘膜、筋層、漿膜)を有している。 「日本人体解剖学」には以下のような解説文が見られる。 胆嚢は他の中空性器官と同様の構造を示すが、明らかな粘膜下組織および平滑筋からなる粘膜筋板を持たないことが特徴である。

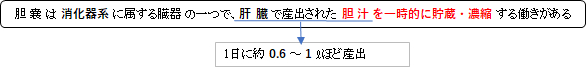

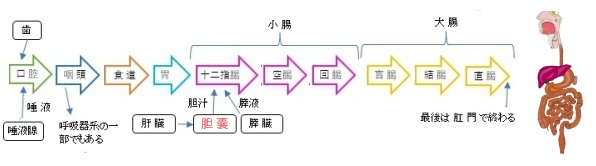

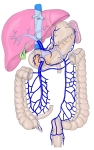

■胆汁の貯蔵■ 肝臓で常に生成されている胆汁(0.6~1l/日)を一次的に貯えている。 ■胆汁の濃縮■ 胆嚢の内側の上皮細胞は水分と電解質を再吸収し、胆汁を5~10倍に濃縮 ⇒限られたスペースで効率よく貯蔵 ■胆汁の排出■ 食事(特に脂肪分)が十二指腸に入ると、コレシストキニン(CCK)というホルモンが分泌され、胆嚢が収縮します。 同時に、Oddi括約筋が弛緩し、胆汁が総胆管を通って十二指腸に分泌されます

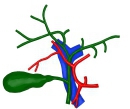

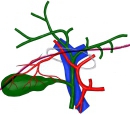

【動 脈】 固有肝動脈(多くはその右枝)から胆嚢動脈が出て、2枝となって外側方から胆嚢に分布する。

【静 脈】 胆嚢から血液を集める胆嚢静脈は門脈に入る。

【神 経】 ■ 交感神経:sympathetic fibers ■ 参考:「ChatGPT」 起始:胸髄(T5~T9) 経路:腹腔神経叢(celiac plexus)→ 肝神経叢(hepatic plexus)→ 胆嚢 作用:胆嚢収縮を抑制し、胆嚢頸部の括約筋(オッディ括約筋)を収縮させる 種類:遠心性線維(運動)と求心性線維(痛覚)の両方を含む。 ■ 副交感神経:parasympathetic fibers ■ 起始:迷走神経(vagus nerve) 経路:前迷走神経幹(anterior vagal trunk)→ 肝神経叢経由で胆嚢へ 作用:胆嚢を収縮させ、オッディ括約筋を弛緩させる。 種類:主に遠心性線維(運動) ■内臓求心性神経線維(visceral afferent fibers)■ 痛みや不快感などの内臓感覚を伝える。 胆石発作などで感じる右肩や右上腹部の痛み(放散痛)は、これらの求心性線維を通じて伝達される。

【リンパ管】 参考:「ChatGPT」 胆嚢壁全体に分布粘膜層・筋層・漿膜下組織にリンパ管が存在し、胆嚢壁で発生した老廃物・異物などの排除に関与 胆嚢からのリンパ流出 胆嚢からのリンパは、主に次のリンパ節を経由: 胆嚢傍リンパ節(cystic lymph node / Lund’s node)

■ 写真やイラストを掲載しているサイト ■

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||